生態系保全学

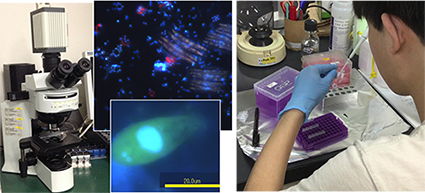

水圏生態系の各種生物を用いて、人間活動(人工化学物質等)による有害影響の評価と先端テクノロジーを駆使した作用機序の解明、さらには潜在的な生態リスクを評価することによって、新たな生態系保全・管理手法の確立を行い、ウェルビーイングの向上を目指しています。

- 主な研究テーマ

-

- ・次世代型有機フッ素化合物による毒性影響評価

- ・海産甲殻類の脱皮かく乱メカニズムの解明

- ・水圏生物に対する新興化学物質の影響評価

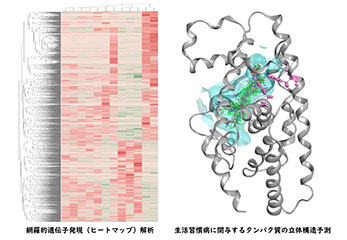

- ・核内受容体を介した化学物質の相互作用スクリーニング法の開発

- ・バイオインフォマティクス技術を駆使した化学物質の生体影響メカニズムの解明

- 教員

-

- 教授

石橋弘志(ISHIBASHI Hiroshi)

教員紹介パンフレットはこちら

- 教授